Jacques Lusseyran, Le monde commence aujourd’hui

(Silène éditions, 2012)

Pourquoi personne ne m’avait mis ce livre dans les mains, sous les yeux, dans ma besace, sur ma table, au fond d’une nuit errante, dans la rosée d’un matin clair ? Pourquoi donc ce livre a-t-il mis tant d’années à me parvenir et pourquoi donc, depuis que je l’ai lu le cœur en feu, chaque fois que je glisse le nom de son auteur à des amis, sauf quelques rares exceptions, ils ne le connaissent pas ? Pourquoi un tel silence autour de ce qui est un joyau de la littérature du dernier siècle ? Un joyau sans brillance, ou de la brillance toute en espérance du charbon – sous des siècles d’une terrible pression de la terre, il se fait diamant. Le monde commence aujourd’hui, heureusement réédité en 2012 par les éditions Silène, est un livre que vous ne manquerez pas de copier par page entière, de corner, d’en griffonner les marges qui sont aussi celles de votre vie car Jacques Lusseyran l’a écrit pour vous.

Pourquoi personne ne m’avait mis ce livre dans les mains, sous les yeux, dans ma besace, sur ma table, au fond d’une nuit errante, dans la rosée d’un matin clair ? Pourquoi donc ce livre a-t-il mis tant d’années à me parvenir et pourquoi donc, depuis que je l’ai lu le cœur en feu, chaque fois que je glisse le nom de son auteur à des amis, sauf quelques rares exceptions, ils ne le connaissent pas ? Pourquoi un tel silence autour de ce qui est un joyau de la littérature du dernier siècle ? Un joyau sans brillance, ou de la brillance toute en espérance du charbon – sous des siècles d’une terrible pression de la terre, il se fait diamant. Le monde commence aujourd’hui, heureusement réédité en 2012 par les éditions Silène, est un livre que vous ne manquerez pas de copier par page entière, de corner, d’en griffonner les marges qui sont aussi celles de votre vie car Jacques Lusseyran l’a écrit pour vous.

Devenu aveugle à l’âge de huit ans, Jacques Lusseyran (1924-1971) figure parmi les premiers à répondre à l’appel du 18 juin 1940. Il rejoint en 1943 le groupe « Défense de la France » – il a dix-neuf ans à peine – dont il assure la distribution du journal clandestin. Arrêté par les nazis et déporté à Buchenwald, il y restera de janvier 1944 à mai 1945. Après la guerre, il devient professeur de littérature et, en 1958, il s’installe en Virginie pour y devenir enseignant. Là, il commence ce journal intérieur qu’est Le monde commence aujourd’hui – non, pas un journal, plutôt un testament, celui qu’il écrirait à ses étudiants, à ses enfants, à ses amis. Il écrit comme il dit enseigner, dans ce qui compte parmi les plus belles pages qui soit sur l’enseignement, des pages qu’il faudrait donner à copier en lettres de sang et de sueur à tous ceux qui, tremblant de stupeur, entrent dans une salle de classe : « je parle des professeurs, et ceux-là ont un travail dont l’urgence grandit tous les jours : transmettre l’art de vivre. L’expression est trop plaisante, elle pourrait cacher notre misère. Ce qu’ils ont à transmettre, les professeurs, c’est encore plus simple : ce sont les moyens de continuer à vivre. »

Que nous transmet Lusseyran pour que nous continuions à vivre ? Trois choses, parmi bien d’autres, reviennent : la lumière intérieure ; la poésie comme besoin vital ; la joie comme essence de la vie.

« Si la lumière intérieure ne nous était pas donnée d’abord, et par conséquent les couleurs aussi qui sont la monnaie de la lumière, jamais nous ne pourrions admirer les couleurs du monde. Voilà ce que je sais après vingt-cinq ans de cécité. » Car, en effet, Lusseyran l’a su très vite, mais sans oser se le dire et encore moins le dire aux autres, « les vrais yeux travaillent au-dedans de nous ».

Les deux autres dons, Lusseyran les explicite en dressant des portraits saisissants de rencontres puissantes, notamment parmi ses compagnons de déportation. D’abord, à travers la haute figure de Jérémie, « la joie de découvrir que la joie existe, qu’elle est en nous, exactement comme la vie, sans conditions et, donc, qu’aucune condition, même la pire, ne saurait la tuer. » Toujours au camp de Buchenwald, Jacques Lusseyran raconte comment, alors qu’il récitait des poèmes en français, des juifs hongrois s’étaient rassemblés pour l’écouter et répéter ses paroles : « Tous savaient qu’ils mourraient bientôt. Je sus également qu’aucun d’eux ne parlait français, pas même un peu, mais que, entendant un homme réciter des vers, ils s’étaient jetés vers lui comme vers une nourriture. » Et Lusseyran de commenter : « Alimenter le désir de vivre, le faire flamber : cela seul comptait. Car c’était lui que la déportation menaçait de mort. Il fallait se rappeler sans cesse que c’est toujours l’âme qui meurt la première – même si son départ ne s’aperçoit pas –, et qu’elle entraîne toujours le corps dans sa chute. C’était l’âme qu’il fallait nourrir en priorité. La morale était impuissante. Toutes les morales. (…) Seule la religion nourrissait. Et, tout près d’elle, la sensation de la chaleur humaine, de la présence des autres en tant qu’êtres physiques contre notre corps. Et la poésie. »

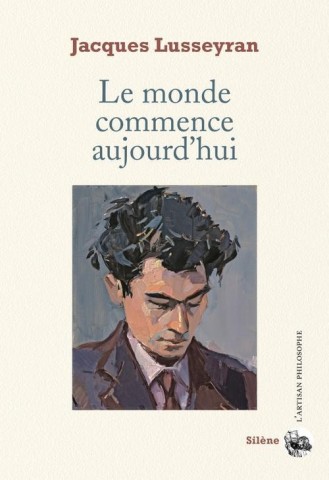

Une langue claire, parfois pascalienne, un regard qui traverse. Sur la couverture du livre, un portrait de Lusseyran par son ami Jean Hélion qui voulait peindre son « visage, et dans [son] visage, le regard. » Sans doute, seul le regard d’un aveugle peut-il nous ramener à la vue.

F. D

Dernières critiques

Jean Blot, Le rêve d’une ombre

Un mot insolite résonne comme un leitmotiv dans Le rêve d’une ombre de Jean Blot, deuxième volet de la trilogie « Histoire du passé » qui, après l’Egypte, nous plonge cette fois dans la Grèce ancienne : l’anthropophanie, qui désigne l’apparition de l’homme (anthropos) à la lumière de sa propre conscience…

Corine Pelluchon, Les nourritures

Plaidoyer pour un « cogito gourmand et engendré » (Éditions du Seuil, 2015)

Dans cet essai passionnant, Corine Pelluchon tente de répondre à une question des plus simples : Pourquoi, alors que nous en voyons la nécessité, ne changeons-nous pas de vie ? Pourquoi, alors que notre mode de vie court à la catastrophe, n’en changeons-nous pas ?

Matthieu Gosztola, Nous sommes à peine écrits

Éditions numériques Recours au Poème, 2015

Attention, voici un recueil à ne pas laisser passer ! Si j’étais a priori un peu réticent par rapport au principe des éditions numériques, je suis très reconnaissant envers les éditeurs de Recours au Poème de rendre possible la publication d’un tel recueil…