Cristina Campo, mystique absolue, ou la recherche de la sprezzatura

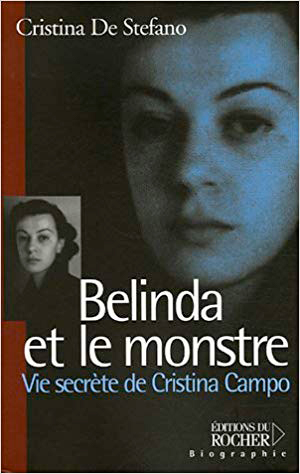

Cristina de Stefano, Belinda et le monstre, vie secrète de Cristina Campo, Le Rocher, coll. Biographie, 2006

La Noix d’Or, L’arpenteur-Gallimard, 2006, Trad. de l’Italien par Monique Baccelli et Jean-Baptiste Para

Lettres à Mita, L’Arpenteur-Gallimard, 2006. Postface de Margherita Pieracci Harwell. Trad. de l’Italien par M. Baccelli

L’on ne connaissait de Christina Campo – pseudonyme, parmi d’autres, de Vittoria Guerrini – que Les Impardonnables (Arpenteur 1992) et un recueil de poèmes, Le Tigre absence (Arfuyen, 1996). Trois livres complètent aujourd’hui le visage de celle qui fut baptisée la « Simone Weil italienne » : une correspondance suivie pendant 25 ans avec Margherita Pieracci Harwell (Mita), un recueil de textes divers (préfaces, études littéraires et artistiques ainsi qu’un bref entretien), enfin une biographie, Belinda et le monstre, vie secrète de Cristina Campo. Ce titre renvoie à la version italienne du conte La Belle et la Bête, qu’évoque Cristina Campo dans le récit La noix d’or – récit autobiographique qui ouvre le recueil du même nom. Dans ce texte teinté d’une douce nostalgie, elle revient sur son enfance, sur les illustrations des livres de contes que lui rappellent les photos de sa grand-mère, figure de la mince et pâle Belinda. Préfiguration peut-être d’elle-même, Cristina, autre Belinda blême et fragile.

L’on ne connaissait de Christina Campo – pseudonyme, parmi d’autres, de Vittoria Guerrini – que Les Impardonnables (Arpenteur 1992) et un recueil de poèmes, Le Tigre absence (Arfuyen, 1996). Trois livres complètent aujourd’hui le visage de celle qui fut baptisée la « Simone Weil italienne » : une correspondance suivie pendant 25 ans avec Margherita Pieracci Harwell (Mita), un recueil de textes divers (préfaces, études littéraires et artistiques ainsi qu’un bref entretien), enfin une biographie, Belinda et le monstre, vie secrète de Cristina Campo. Ce titre renvoie à la version italienne du conte La Belle et la Bête, qu’évoque Cristina Campo dans le récit La noix d’or – récit autobiographique qui ouvre le recueil du même nom. Dans ce texte teinté d’une douce nostalgie, elle revient sur son enfance, sur les illustrations des livres de contes que lui rappellent les photos de sa grand-mère, figure de la mince et pâle Belinda. Préfiguration peut-être d’elle-même, Cristina, autre Belinda blême et fragile.

Les origines, entre grandeur et déchéance . Née dans un milieu aisé de médecins et de musiciens, Cristina bénéficie d’une éducation particulièrement riche. Frappée à la naissance d’une malformation cardiaque, on lui déconseille l’école. Son père, « le Maestro », qui connaît une brillante carrière dans les années 20-30, en tant que directeur du conservatoire Cherubini, lui apprend, avant de la confier à des précepteurs, les premiers rudiments de la lecture et la musique. Celle-ci restera fondamentale pour Cristina : la musique n’est pas un fond sonore, mais une présence qui exclut tout le reste. L’accent est mis sur les langues étrangères : à partir de douze ans, elle apprend le français, l’allemand, l’anglais dans les classiques de ces langues. L’exception sera pour les Russes, lus en traduction. Son père lui ferma sa bibliothèque à l’exception d’un rayon : « Ceux-ci, oui, tu peux tous les lire, ce sont les Russes. Tu y trouveras de quoi beaucoup souffrir, mais rien qui puisse te faire du mal. » Puis viennent les années de guerre, épreuves et souffrances. Elle perd dans un bombardement sa plus chère amie, la jeune poètesse Anna Cavaletti, qu’elle fera figurer dans son « Anthologie des 80 poétesses ».

Les amitiés littéraires . Elle doit son entrée en littérature au poète Leone Traverso, avec lequel elle entretient une relation houleuse. Il lui fait découvrir la littérature allemande et elle commence, avec lui, à traduire de manière professionnelle.

Elle fréquente le salon d’Elena Croce, entretient une forte relation avec le poète Mario Luzi – pour lequel elle a nourri un amour secret. Elle est aussi liée aux grands intellectuels de son époque : Ernst Bernhard, qui a introduit Jung en Italie, Roberto Calasso (élève de Zolla) ; elle accepte de temps à autres les invitations d’Elsa Morante ou de Maria Bellonci (mais parfois le regrette…). Elle fait également la connaissance, en 1956, du romancier Corrado Alvaro, une des rares écritures qui lui semble digne d’intérêt. Elle traduit et rencontre William Carlos William. Elle entretient à la fin de sa vie une correspondance avec Maria Zambrano. Mais l’amitié littéraire la plus fidèle est encore celle entetenue avec Mita, surnom de Margherita Pieracci. Cristina écrit à son propos que « c’est une créature silencieuse, vive ; elle ressemble à la laitière de Wermeer : l’une des très rares femmes – peut-être trois ou quatre – qui, je crois, méritent encore la confiance ». Mita épouse un pasteur américain ; elle quitte l’Italie pour la France, puis les États-Unis. Les deux amies continuent de s’écrire jusqu’à la mort de Cristina. Les lettres de celle-ci témoignent de ce qui lui tient le plus à cœur : ses découvertes littéraires. Elles échangent leurs lectures, copient l’une pour l’autre des poèmes ou des citations et se confient pensées et sentiments. Amitié forte, soudée par l’admiration commune de Simone Weil. Les lettres de Cristina épousent le fil de sa vie. « On découvre une femme engagée de toute son âme dans la recherche inlassable de la vérité et de la beauté, et qui affronte le désarroi, la douleur et l’angoisse en se fiant à quelques talismans : attention, exigence, perfection, poésie. » (4e de couverture).

L’empreinte de Simone Weil . C’est grâce à Mario Luzi qu’elle découvre Simone Weil ; il lui offre La pesanteur et la Grâce. Dès lors, il n’y aura plus qu’elle pour Cristina Campo. Elle se procure tous ses livres, les dévore et contribue à la traduction de certains d’entre eux. Elle entre ainsi dans le cercle restreint des premiers auteurs italiens (Mario Luzi, Ignacio Silone, Gianfranco Draghi) à avoir favorisé la réception de l’œuvre en Italie de la philosophe française. Davantage qu’Hofmannsthal, Simone Weil est devenue son inspiratrice. D’elle, elle retient la nécessaire « attention, c’est-à-dire la capacité d’avoir un regard réel sur le monde […] ; la nécessité de s’enraciner dans le ciel pour saisir chaque instant de la vie sur terre ». Les traces de Simone Weil sont récurrentes dans les textes de Cristina, ainsi son étude sur Shakespeare : « La pesanteur et la grâce dans Richard II ».

Ce n’est qu’une fois devenue résolument catholique que Christina critiqua les positions religieuses de Simone Weil, sans jamais renier cependant son admiration pour sa pensée qui a, selon elle, « radicalement purgé et pour toujours le meilleur d’une génération des mythes de la raison ».

L’absolu stylistique. La discrétion de son œuvre, composée de courts textes et que d’aucuns qualifieront peut-être de mineure, est proportionnelle à l’exigence d’une perfection stylistique qu’elle a toute sa vie portée, comme l’envers d’une santé fragile, d’un souffle court et d’une souffrance aiguë provoquée par des crises d’angoisse et d’étouffement. L’écriture est chez elle d’une absolue nécessité ; c’est un geste vital. « Prie pour que je puisse recommencer à écrire, ma chérie, écrit-elle vers la fin de sa vie à Mita. J’en ai un besoin à pleurer. Plus que de santé, plus que de paix. » Elle n’en est pas moins tout à fait éloignée de l’art pour l’art : son écriture est incarnée et se met au service de la vérité. Aussi rappelle-t-elle ce mot absolu de Bloy dans l’entretien (N.d.O. p. 207) : « Il est indispensable que la vérité siège en gloire. La splendeur du style n’est pas un luxe mais une nécessité. » Il faut aussi signaler l’influence majeure de Leone Traverso sur l’écriture de Cristina. Celui-ci, lorsqu’elle le rencontre, est déjà un écrivain et traducteur célèbre. Il lui fera connaître les maîtres de la poésie allemande, de Hölderlin à Hofmannsthal. Comme le rappelle Margherita Pieracci Harwell, « il sera pour elle un maître de style, d’une perfection qui frôle la préciosité, et dont les dangers lui apparaîtront de plus en plus clairement : “ Je fais de l’orfèvrerie, alors qu’il faut sculpter la pierre. ” écrira-t-elle à Margherita Dalmati. » La perfection, autre nom chez elle de la beauté, est sa vocation et son style. « Travaille. Il faut travailler avec soin, un peu chaque jour, en pensant toujours, toujours à la beauté ». L’essayiste Elemire Zolla – son deuxième compagnon – a dit qu’elle était « la meilleure styliste du demi-siècle italien », et Giorgio Manganelli affirmait qu’« il y avait quelque chose de royal dans le style mental de cet écrivain. » Mario Luzi évoque quant à lui un « style incisif aux éclairs tantôt d’acier, tantôt iridescents ».

Une aristocrate mystique . Mystique, elle le fut, d’une certaine manière, si l’on se reporte à l’étymologie du mot, « muein », qui signifie « faire allusion ». Si le mystique est celui qui veut faire comprendre sans être explicite, alors Cristina Campo le fut admirablement. « La véritable difficulté, confie Margherita Pieracci Harwell, c’est que pour la comprendre il faut s’ouvrir au monde-autre » (L.M. p. 416), que l’on ne rejoint que dans des moments élus appelés « de grâce », « les moments de l’amour, de la création et de la jouissance artistique, ou ceux de la douleur qui dénude totalement. »

L’histoire de sa conversion au catholicisme, en 1864, reste secrète, car difficile à déchiffrer. C’est sans nul doute l’aboutissement d’un long parcours, d’une tension intérieure, de rencontres et de lectures parmi lesquelles Simone Weil reste la plus importante. Dès 1954, elle écrit à Margherita Dalmati : « Et avec Dieu nous continuons à tourner l’un autour de l’autre, comme deux guerriers armés de lance qui cherchent le bon endroit pour frapper. », et la même année elle lui avouait : « Vraiment, il est difficile d’être poète, c’est-à-dire des instruments de méditation, sans la vraie foi […] ». Sa biographe nous dit que sa foi était « très concrète, faite de gestes et de prières » et, a fortiori, liée à la liturgie. Pour Christina, celle-ci « – comme la poésie – est splendeur gratuite, gaspillage délicat, plus nécessaire que l’utile » (N.dO. p. 156) Et elle ajoute, dans ses Notes sur la Liturgie, qu’« en réalité la poésie s’est toujours fixé comme cible idéale la liturgie et il semble inévitable que, la poésie régressant de la vision à la chronique, la liturgie ait à en subir elle aussi l’offense. Le sacré a toujours souffert de la dégradation du profane ». On comprend mieux, sachant cela, son attachement à la liturgie traditionnelle et son combat contre la réforme de Vatican II, en ce domaine, à travers le mouvement « Una voce ».

Le portrait littéraire qu’esquissent ces livres n’est pas sans rappeler ce qu’écrivait déjà Pietro Citati, dans ses Portraits de femmes. À travers la correspondance notamment, transparaît à fois la « grâce exquise » de l’anachorète et la « créature enflammée, violente, pleine d’une ardeur chevaleresque, une Clorinde qui ignorait la prudence et les demi-mesures. »

Exigence, attention, pureté, beauté : voici quelques-uns des maîtres-mots de Cristina Campo. Mais celui qui résume la figure de Cristina est peut-être sprezzatura, concept clé de sa pensée comme de son œuvre, qu’elle doit à Castiglione : « J’ai trouvé une règle […], fuir autant que l’on peut, et comme un âpre et périlleux écueil, l’affectation ; et, pour prononcer une parole nouvelle, user en toute chose d’une certaine sprezzatura, qui cache l’art et montre que ce que l’on fait et dit, est fait sans fatigue, et comme sans y penser. » (Livre du Courtisan, 1528. B.M. , p. 119). À ses yeux, le maître en sprezzatura n’est autre que le Christ qui renverse l’ordre du monde avec des paraboles. Si Cristina la recherche, c’est qu’elle a compris que c’est « le blason de tous ceux qui ont au centre de leur pensée la beauté, cette “épée à double tranchant” qui l’attire et l’obsède ». (B.M. p 120).

On comprend qu’elle ait refusé toute compromission avec le monde, littéraire notamment (« un cirque ») et les écrivains (« tristissimes marionnettes »), plus soucieuse certainement d’être dans le monde plutôt que du monde.

Dernières critiques

Jean Blot, Le rêve d’une ombre

Un mot insolite résonne comme un leitmotiv dans Le rêve d’une ombre de Jean Blot, deuxième volet de la trilogie « Histoire du passé » qui, après l’Egypte, nous plonge cette fois dans la Grèce ancienne : l’anthropophanie, qui désigne l’apparition de l’homme (anthropos) à la lumière de sa propre conscience…

Corine Pelluchon, Les nourritures

Plaidoyer pour un « cogito gourmand et engendré » (Éditions du Seuil, 2015)

Dans cet essai passionnant, Corine Pelluchon tente de répondre à une question des plus simples : Pourquoi, alors que nous en voyons la nécessité, ne changeons-nous pas de vie ? Pourquoi, alors que notre mode de vie court à la catastrophe, n’en changeons-nous pas ?

Matthieu Gosztola, Nous sommes à peine écrits

Éditions numériques Recours au Poème, 2015

Attention, voici un recueil à ne pas laisser passer ! Si j’étais a priori un peu réticent par rapport au principe des éditions numériques, je suis très reconnaissant envers les éditeurs de Recours au Poème de rendre possible la publication d’un tel recueil…