Cahier de L’Herne Maurice Blanchot

(dirigé par Eric Hoppenot et Dominique Rabaté, Paris, L’Herne, 2014, 403 pages)

Quel homme fut moins visible sur la scène des lettres, se retirant tout entier derrière ce qu’il écrit, ne laissant rien paraître de soi que sa passion pour la littérature – mais peut-on dire qu’elle lui est propre, au point de le définir lui ? Sa présence n’en est pas moins forte, son héritage immense. De Kafka, il écrivait (dans L’Amitié, p. 289) que sa vie avait été « un combat obscur, protégé par l’obscurité » – mais c’est de lui aussi qu’il parlait. Nous avons appris de Blanchot que l’écrivain, malgré les livres qui s’ajoutent aux livres, malgré cette parole incessante qui s’appelle littérature et à laquelle il se voue, ou bien à cause précisément de cette parole, ne rêve que de silence, de retourner au silence. Ecrire n’est pas s’affirmer mais s’effacer – étrange vérité que révèle seule l’expérience d’écrire. Et ce jusqu’à cet effacement dernier : la mort, qui semble rendre ce silence irréversible. La mort d’un écrivain est comme la mort d’un ami : même si nous ne l’avons jamais connu, jamais rencontré, même si nous n’avons jamais échangé avec lui aucune parole, elle nous laisse devant un vide effroyable. Est-ce pour combler l’insupportable de ce vide que paraissent d’autres livres ? Non pas seulement la rumeur des commentaires, avec leur cortège d’études savantes et de colloques plus savants encore, mais les pages oubliées ou inédites, les notes préparatoires ou les brouillons, les phrases écrites seulement pour un ami, tout ce qu’il faut ajouter au nom de cette maxime : « il faut tout publier » (c’est la règle formulée par Apollinaire et rappelée dans une note importante du Livre à venir, p. 313). Comme si les œuvres complètes n’étaient jamais assez complètes. Comme si après le dernier mot il restait toujours place pour un tout dernier mot. C’est ainsi que nous tentons de conjurer le vide, d’arracher l’œuvre au mouvement qui l’emporte vers son propre secret. Tant qu’il était vivant, Blanchot semblait protégé par l’obscur, le retrait. Depuis sa mort en 2003 il ne peut échapper à ce que lui-même a décrit, dans les dernières pages de L’Amitié, à propos de Georges Bataille : cette manière – la nôtre – d’arrêter le silence de l’œuvre. Tout cela tient sans doute à une infidélité majeure, mais elle est nécessaire – chacun d’entre nous, le plus simple lecteur déjà, s’en montre complice – et d’une certaine manière cette infidélité est heureuse.

Quel homme fut moins visible sur la scène des lettres, se retirant tout entier derrière ce qu’il écrit, ne laissant rien paraître de soi que sa passion pour la littérature – mais peut-on dire qu’elle lui est propre, au point de le définir lui ? Sa présence n’en est pas moins forte, son héritage immense. De Kafka, il écrivait (dans L’Amitié, p. 289) que sa vie avait été « un combat obscur, protégé par l’obscurité » – mais c’est de lui aussi qu’il parlait. Nous avons appris de Blanchot que l’écrivain, malgré les livres qui s’ajoutent aux livres, malgré cette parole incessante qui s’appelle littérature et à laquelle il se voue, ou bien à cause précisément de cette parole, ne rêve que de silence, de retourner au silence. Ecrire n’est pas s’affirmer mais s’effacer – étrange vérité que révèle seule l’expérience d’écrire. Et ce jusqu’à cet effacement dernier : la mort, qui semble rendre ce silence irréversible. La mort d’un écrivain est comme la mort d’un ami : même si nous ne l’avons jamais connu, jamais rencontré, même si nous n’avons jamais échangé avec lui aucune parole, elle nous laisse devant un vide effroyable. Est-ce pour combler l’insupportable de ce vide que paraissent d’autres livres ? Non pas seulement la rumeur des commentaires, avec leur cortège d’études savantes et de colloques plus savants encore, mais les pages oubliées ou inédites, les notes préparatoires ou les brouillons, les phrases écrites seulement pour un ami, tout ce qu’il faut ajouter au nom de cette maxime : « il faut tout publier » (c’est la règle formulée par Apollinaire et rappelée dans une note importante du Livre à venir, p. 313). Comme si les œuvres complètes n’étaient jamais assez complètes. Comme si après le dernier mot il restait toujours place pour un tout dernier mot. C’est ainsi que nous tentons de conjurer le vide, d’arracher l’œuvre au mouvement qui l’emporte vers son propre secret. Tant qu’il était vivant, Blanchot semblait protégé par l’obscur, le retrait. Depuis sa mort en 2003 il ne peut échapper à ce que lui-même a décrit, dans les dernières pages de L’Amitié, à propos de Georges Bataille : cette manière – la nôtre – d’arrêter le silence de l’œuvre. Tout cela tient sans doute à une infidélité majeure, mais elle est nécessaire – chacun d’entre nous, le plus simple lecteur déjà, s’en montre complice – et d’une certaine manière cette infidélité est heureuse.

Car il faut se réjouir de ce Cahier.

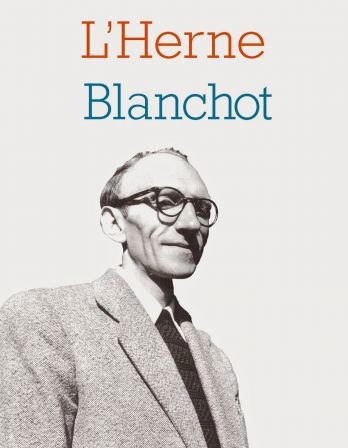

Qu’apprenons-nous à la lecture de ce beau et fort volume ? Beaucoup découvriront d’abord le visage de Maurice Blanchot, et cette hauteur qui n’est pas seulement de ton mais de corps, à travers des photographies longtemps retenues. Toute pensée s’incarne, même celles qui cherchent refuge dans l’invisible (rappelons que Blanchot de son vivant a souhaité ne laisser de lui aucune image). Celui dont la biographie semble tenir en une phrase (« L’écrivain, sa biographie : il mourut, vécut et mourut », L’Ecriture du désastre, p. 61), voire un verbe : « il écrit », dépose pourtant dans l’histoire des épisodes ou des anecdotes, comme cet interrogatoire de police qui fit suite à la publication du Manifeste des 121 (et dont on lira la retranscription en fac-similé p. 81-85) ou cette rencontre parfaitement improbable entre Maurice Blanchot et Brigitte Bardot (Jacqueline Laporte l’évoque dans un entretien p. 102, et l’on se prend à rêver d’une nouvelle qui, même sous le mode la fiction, rapporterait leur entretien). Plus importants, car plus près du centre même en perpétuel mouvement de l’expérience littéraire, il y a tous les documents qui nous font pénétrer dans l’atelier de Maurice Blanchot : des notes de lecture, des traductions personnelles d’auteurs allemands, des lettres (leur écriture n’est pas moins exigeante que celle des livres publiés), les pages corrigées de certains récits, et même les précieuses premières pages d’une version inédite de L’Attente l’oubli (p. 171 sq).

Que retenir sans injustice des études contenues dans ce cahier ? Qu’elles reconduisent toutes à l’unique expérience qui pour Maurice Blanchot compte : l’expérience littéraire, quand bien même elles sembleraient répondre à un autre souci : politique ou philosophique. Il faut donner raison à Jean-Michel Maulpoix lorsqu’il évoque cette « attention si particulière à l’expérience d’écrire dont nous comprenons en le lisant combien elle fait corps avec l’expérience même de vivre » (p. 267). Ce que, bien entendu, il faudrait montrer à partir de la littérature elle-même. Autorisons-nous un détour par l’affaire politique.

Quand fut lancé en 1984 un premier projet de Cahier de l’Herne consacré à Maurice Blanchot (cahier que devaient diriger Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy), les circonstances étaient et n’étaient pas les mêmes. Il s’agissait alors de réagir à la découverte d’un engagement politique de jeunesse du côté de l’extrême-droite maurassienne, et d’articles dont toute l’œuvre future semblait dénoncer le propos. Quelle compagnie reconnaître en celui qui s’était ainsi fourvoyé dans les années 30 ? (voir le petit ouvrage de Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot. Passion politique, Galilée, 2011, qui revient sur ce moment d’histoire et ce projet). Trois décennies plus tard, la question reste sans doute ouverte. Au moins savons-nous que l’expérience littéraire, et elle seule, aura donné à Blanchot de s’orienter en politique : qu’il lui doit son intransigeance des débuts (intransigeance que Michel Lisse et Idoia Quintana attribuent étrangement à sa provenance catholique !), mais aussi – et ce point mérite d’être souligné avec force – qu’il lui doit de rompre avec les milieux de l’extrême-droite française (cherchant à rendre compte de son évolution politique, Maurice Blanchot peut écrire : « elle s’explique plus profondément par les nécessités de l’expérience littéraire. La longue épreuve que fut Thomas l’Obscur m’a changé métaphysiquement et politiquement, d’une manière radicale », p. 166). Or la même expérience, exactement la même : écrire, conduira ensuite à l’affirmation d’un communisme de l’écriture, et à des positions situées à l’autre bord de l’échiquier politique (comme le montre bien cette fois la contribution de Leslie Kaplan, p. 89-94).

Gardons cette leçon : ce n’est jamais de l’extérieur que la littérature reçoit ses impulsions majeures. Mais c’est bien à partir d’elle-même qu’elle peut retrouver, ou rencontrer, des exigences qu’on dira politiques (nous venons de les évoquer, trop vite) ou philosophiques (le bel article d’un ami : Kevin Hart, « Une réduction infinie », p. 323-328, le montre à propos du neutre blanchotien et de la réduction husserlienne). Religieuses ? (Ici le chantier reste ouvert, entièrement ouvert.)

Dernières critiques

Jean Blot, Le rêve d’une ombre

Un mot insolite résonne comme un leitmotiv dans Le rêve d’une ombre de Jean Blot, deuxième volet de la trilogie « Histoire du passé » qui, après l’Egypte, nous plonge cette fois dans la Grèce ancienne : l’anthropophanie, qui désigne l’apparition de l’homme (anthropos) à la lumière de sa propre conscience…

Corine Pelluchon, Les nourritures

Plaidoyer pour un « cogito gourmand et engendré » (Éditions du Seuil, 2015)

Dans cet essai passionnant, Corine Pelluchon tente de répondre à une question des plus simples : Pourquoi, alors que nous en voyons la nécessité, ne changeons-nous pas de vie ? Pourquoi, alors que notre mode de vie court à la catastrophe, n’en changeons-nous pas ?

Matthieu Gosztola, Nous sommes à peine écrits

Éditions numériques Recours au Poème, 2015

Attention, voici un recueil à ne pas laisser passer ! Si j’étais a priori un peu réticent par rapport au principe des éditions numériques, je suis très reconnaissant envers les éditeurs de Recours au Poème de rendre possible la publication d’un tel recueil…