SOMMAIRE

Sommaire

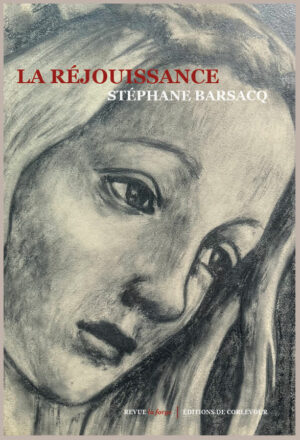

Dessins de Joël Cunin

Liminaire

Pierrick de Chermont Un mât, une voile qui faseye

Pour une géographie de l’hospitalité

Pérégrins

Gemma Serrano Aux anges

Cahier Frédéri Boyer

Réginald Gaillard Nunc, revue errante, disponible, marginale, ouverte, étrangère… Pour une errance christique

Frédéric Boyer & Nunc « Traverser la peur »

Frédéric Boyer Retour à la poésie (inédits)

Nicolas Idier Le sexe contre les robots. Le Kâmasûtra de Frédéric Boyer

Jane Hirshfield Poésies (traduites par Delia Morris et Geneviève Liautard)

Shekhina

Cahier Edmond Jabès

Stéphane Barsacq Pour saluer Edmond Jabès

Edmond Jabès & François Rachline De l’étranger à l’étranger. Un dialogue

Edmond Jabès Philippe Soupault (inédit)

Didier Cahen Les enfants de Jabès

Steven Jaron Incidences du désastre dans Le Livre des Ressemblances

François Rachline Pour une stratégie de l’abandon

Stéphane Barsacq Dante, Jabès

Oïkoumène

Christophe Perrin Homo pressus

Cahier Voix poétiques de Syrie

Présentation, choix et traduction de Saleh Diab

Saleh Diab Introduction

Poèmes de Urkhan Myassr, Adonis, Nizar Kabani, Bandar Abd al Hamid, Adil Mahmud, Nouri Al-Jarrah, Nazih Abou Afach, Riad Al-Saleh Husein, Roula Hassan, Salim Barakat, Abed Al-Latif Khatab, Monzer Masri, Lina Tibi, Saleh Diab

Ariel Spiegler Poèmes

Cahier critique

Au sujet de Corine Pelluchon, Jean Greisch, Matthieu Gosztola, Jean-Yves Lacoste, Giovanni Cerri, Bernard Marcadé, Jérôme Alexandre, Teresa Obolevitch, Antoine de Meaux

LIMINAIRE

En avion, au-dessus de l’océan atlantique, tandis que je repousse Chronos par la puissance d’un Boeing 777. Par le hublot – en vérité les yeux fermés – je m’approche d’un voilier. Un mât, une voile d’un blanc sale. Le bateau a empanné. La porte de la cabine est ouverte. Deux personnes peuvent s’y tenir. À gauche, la table avec des instruments de navigation. À droite, un coin cuisine et un lit avec un duvet. Le cliquetis des drisses. Les vagues contre la coque en kevlar. Personne. Un mât, et la voile qui faseye.

Le temps, ou l’histoire, s’accélère, dit-on. Crises et révolutions rebaptisent les jours de semaine ? Soit. Et la géographie, bon sang ! Pour expliquer nos jours, et peupler de déterminismes nos silences, il n’y en a que pour l’histoire, l’économie et la sociologie. Une foule de doctes appelée au chevet du monde regardent nos âmes impuissantes à le retenir. Où vivrons-nous si le monde disparaît, si nous ne sommes qu’une bulle dans une soupe primordiale ? Il y a urgence, entend-on de toute part. Urgence ? Je n’en crois rien. Ni plus, ni moins qu’avant – je veux dire que du temps de Néandertal (moi aussi je peux affirmer ce que j’ignore). Effet de langage qui ne mériterait pas un haussement d’épaule s’il n’avait une troublante signification.

Quand j’observe l’occupation des journées, elles se peuplent de réunions de travail, avec leurs innombrables zébrures que permettent les nouvelles technologies qui les démultiplient, les relancent et les font pareilles à des rhizomes en forêt tropicale. Au cours de ces réunions, les sujets portent sur le faire, le comment faire, l’organisation du faire, la répartition des tâches ou le quoi faire. Après ces heures de travail, de retour chez soi, un nouvel l’enchaînement de tâches à réaliser s’impatiente, manuelles ou administratives, avec leur urgence, leur ampleur, leur compatibilité ou non avec notre disposition personnelle. À force, chaque seconde devient une lame d’acier qu’on peine à plier. Et nos journées entières y passent. Qu’est devenu l’imaginaire de notre enfance ? Autour, bruissent les media du monde. Sans fin, de nouvelles urgences apparaissent. Il faut se prononcer. Pour ou contre, sachant le drame certain. N’ayant d’avis éclairé – et se faire pardonner d’avoir la tête ailleurs – notre réponse est pleine d’émotion, seule force d’âme permettant de compatir immédiatement et d’agir, s’il le faut. Quoi d’autre ? Ah, ces fameux moments de loisir, juste rétribution d’une journée pleine d’avoir-fait. Les modes de consommation sont prodigieux sur ce coin de terre. Chacun en ressort avec un ornement ou un faire valoir (plume d’oie ou plume de canard, cher monsieur ?), ou mieux, avec une anecdote vivante et chaleureuse qu’il partagera avec les siens – et n’est-ce pas beaucoup, je veux dire essentiel ?

De l’urgence là-dedans ? De l’accélération du temps ? Pascal dirait plutôt : « Que d’étourdissement ! Que de divertissement ! » (et les vraies catastrophes du monde, n’est-ce pas méprisable – condamnable – de les traiter de la sorte ? lui répondraient les âmes pures qui régissent l’esprit du monde) ; à moins de préciser ce que divertissement signifie : une insatisfaction qui troue de part en part nos activités. Un désespoir plus ou moins visible, plus ou moins déclaré, plus ou moins mortifère. Le désespoir n’est-il pas l’état d’âme le mieux partagé du monde ? Dans le fond, Pascal nous accuse d’agir faute de savoir nourrir notre insatiable appétit d’être – d’être vivant.

Dans l’avion, maintenant je m’interpelle. Et toi, où habites-tu en toi ? Nul ne t’a dit qu’il fallait un lieu pour couvrir sa peau nue, sa peau néanteuse, brûlée de sel et de désespoir ? Il est vrai, comme le rappelle Kierkegaard, que « le désespoir ignorant qu’il est un désespoir, où donc on ignore que l’on a un moi et un moi éternel. » Oui, choisis-toi un fossé, un studio, ou une ruine à retaper, prends même une couverture de survie, peu importe ! Un lieu à soi où l’on choisit l’espace plutôt que le temps ; où l’on s’éprouve vivre et mourir sur cette terre ; même un lit suffit pour, comme le dit Bossuet, « tous les jours aller mourir et passer dans le néant une grande partie de nos vie ». Il te faut habiter, donc ; situer tes intérieurs dans la géographie de ce monde. Plus tard, quand tu seras installé, tu t’interrogeras sur ce que tu feras de ton chez-toi : une simple couche, ou un lieu d’hospitalité, ou même un endroit où toi-même tu es accueilli (les anciens, mais à quoi bon ces vieux grimoires, appelaient cela un lieu sacré et l’épelait t.e.m.p.l.e. Les chrétiens, animaux étranges, ont incurvé le sens en le renommant église, lieu où l’on fait communauté devant notre Père à tous, abba). Peu importe ton intérieur, maison en dur ou tente de nomade ! Mais prends lieu, prends graine sur cette terre, espèce de chair sans corps !

Je l’avoue, cette auto-admonestation fit son effet. Je traverse les paysage et les lieux sans les voir. Jamais je ne regarde où je suis. Mais ici, faisant effort, je revois – à onze mille pieds d’altitude – le tronc des trois arbres que je croise tous les jours. Comme ils sont noirs et comme leur présence m’a pénétré, comme ils me sont devenus chers et comme je leur dois cette minute de paix quotidienne que j’ai en les croisant ! Je me souviens aussi de la table de réunion de ce matin, avec ses tasses de café et la poussière accumulée sur le tableau sur laquelle mon esprit rêveur a pris appui pour relativiser un jugement. Puis c’est au tour des maisons de Sarzeau et du plateau du Haut-Doux de me visiter. Elles ne sont pas habitées à cette époque de l’année. Leurs volets sont clos. L’une écoute la mer qui va et vient au pied du jardin ; les feuilles tombent sur le perron en granit où nous avons marché pieds nus ; et nul homme pour partager cette vivante géographie ! L’autre, avec ses vastes intérieurs, voit sa température s’abaisser jusqu’à frôler le zéro ; son silence se froisse dès qu’une poussière tombe sur le carrelage. Près d’elle, la ferme vit des jours si réguliers qu’on dirait un monastère. La nuit, un renard s’approche en familier. Il la longe, lève la patte contre le rosier qui fait l’angle, joue à l’indien sur les graviers du perron, puis va roder vers la ferme et son poulailler. D’accueillir ces rêveries, avec moitié de mémoire et moitié d’imagination, non seulement je les éclaire mais je les peuple. Je ne leur dois rien. Eux non plus. Nous n’avons rien à faire ensemble. Juste se regarder vivre, eux, une vie de chose ou d’animal, moi une vie d’homme. Des métaphores circulent entre nous. Des histoires. Une camaraderie peut-être, une solidarité, puisque, pas plus eux que moi, nous nous considérons fait pour faire. Avez-vous souri dans le vide ? Je viens de le faire.

Il n’y a plus d’avion maintenant. Plus de voisins et de hublots fermés (je hais les hublots fermés). Voici l’océan aux flots verts. Le bateau seul, la cabine humide et froide, et la nuit des années sans âge. Le mât au milieu est si mince qu’on se demande quel fou a bien pu imaginer qu’on puisse avec éperonner les flancs des bourrasques et des brises. La voile faseye. Le monde est réel et ma réalité si peu. Je regarde la voile. J’aime le bruit qu’elle fait : un mélange de force, de danger et de nonchalance. En mes intérieurs, j’ai embarqué des coins de terre, des hommes et des femmes, vivants ou morts. Qui accueille l’autre ? Mes pensées vers l’espace ou l’espace mes pensées, avec ce bateau, ce ciel bas et la mer qui se forme ? Si je targue la voile, elle cessera de faseyer et ma réalité s’enfoncera plus avant dans le réel. M’accueillera-t-il tel que je suis ou comme un agrégat d’atomes et de matière néanteuse ? Qui nous écrira une géographie de l’hospitalité ? Il me revient la dernière phrase de L’Espace intérieur (1) : « L’hospitalité d’une pensée au réel se mesure au statut qu’elle reconnaît à l’espace, comme aussi bien dans la langue. Et le vide, le silence ou le blanc par quoi, comme ici, tout s’achève ne sont autre que ce par quoi elle respire, prenant un souffle plus haut qu’elle. »

——————–

(1). Jean-Luc Chrétien, L’Espace intérieur, Les éditions de Minuit, Paris, 2014